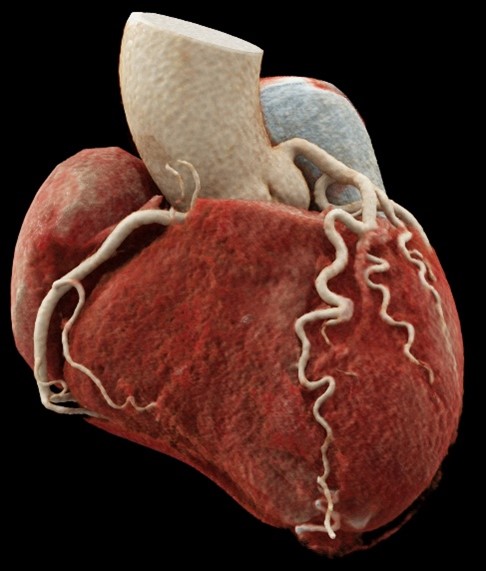

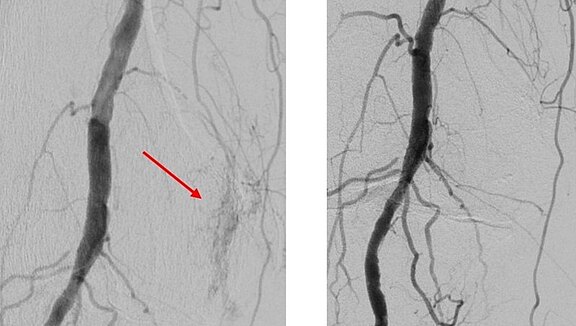

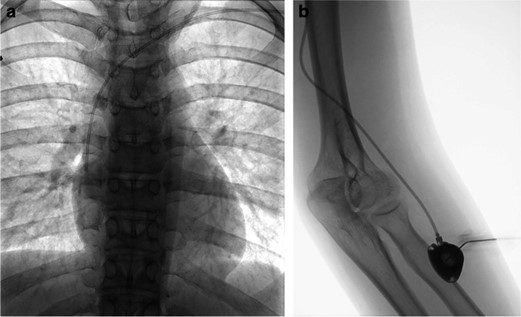

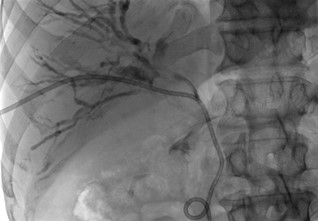

Das Team des Instituts für Radiologie, Neuroradiologie und interventionelle Therapie der Klinikum Bayreuth GmbH hat jetzt eine weitere innovative Behandlungsmethode eingeführt: Die transarterielle periartikuläre Embolisation (TAPE) ist ein schonendes minimal-invasives Verfahren, das darauf abzielt, Schmerzen und Entzündungen bei Patienten mit aktivierter Arthrose der großen Gelenke oder entzündlichen Veränderungen an Faszienansatzpunkten, wie z.B. der Plantarfaszie (entzündeter Fersensporn) zu lindern.

Diese neuartige Therapie führen die Leitende Oberärztin PD Dr. Anne-Marie Augustin und Institutsdirektor Prof. Dr. Thorsten Klink durch. Durch einen gezielten Verschluss von kleinsten Blutgefäßen, die die betroffenen Gelenke versorgen, wird die Durchblutung reduziert, was zu einer erheblichen Schmerzlinderung und Verbesserung der Lebensqualität der Patienten führen kann. „Wir freuen uns, diese innovative Behandlungsmethode nun in unserem Klinikum anzubieten“, sagt PD Dr. Anne-Marie Augustin. „Die transarterielle periartikuläre Embolisation stellt eine wirksame und zugleich sehr schonende symptomatische Behandlungsmöglichkeit der Arthrose dar und bietet unseren Patienten neue Hoffnung auf Schmerzlinderung und verbesserte Mobilität.“

Prof. Dr. Thorsten Klink ergänzt: „Diese Technik ist ein hervorragendes Beispiel für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Orthopäden und Unfallchirurgen sowie unseren klinischen Zuweisern mit unserem Institut. Wir möchten unseren Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten und setzen dabei – ganz im Sinne des universitären Umfeldes am Medizincampus Oberfranken - auf modernste Technologien und Verfahren.“

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an radiologie@~@klinikum-bayreuth.de oder per Telefon unter 0921 400 5700.