Ein erster Durchbruch in der Alzheimertherapie

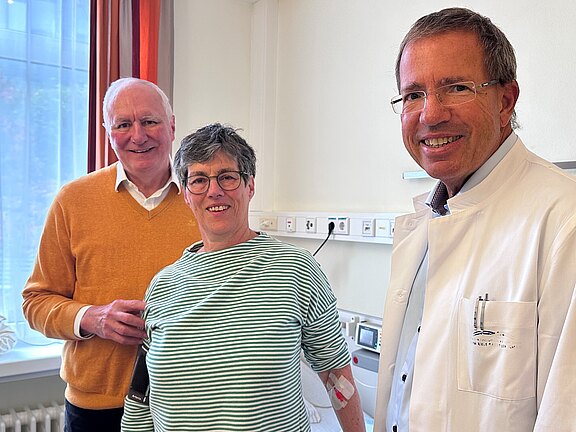

Erstmals ist gerade ein Medikament in der Alzheimer-Therapie zugelassen worden, das nicht nur die Symptome behandelt, sondern den Krankheitsverlauf deutlich verlangsamen kann. An der Klinik Hohe Warte behandelt Prof. Dr. Patrick Oschmann jetzt die erste Patientin.

Für Irmela P. ist es eine Chance. Mit Lecanemab wurde erstmals ein Wirkstoff gegen Alzheimer zugelassen, der im frühen Stadium die Erkrankung verlangsamen kann. Sie weiß, dass es kein Heilmittel ist, und sie und ihr Mann erwarten keine Wunder. Aber sie hoffen auf etwas, das auch vielen anderen Patientinnen und Patienten helfen kann: Zeit.

Für Prof. Dr. Patrick Oschmann, Direktor der Klinik für Neurologie der Klinikum Bayreuth GmbH, ist die Zulassung ein Durchbruch. Denn erstmals wurde in Europa ein Wirkstoff als Medikament zugelassen, der nicht nur die Symptome behandelt, sondern den Krankheitsverlauf tatsächlich deutlich verlangsamen kann. Lecanemab wirkt, indem es gezielt an Beta-Amyloid-Ablagerungen im Gehirn anknüpft und diese abtransportiert.

Irmela P. und ihr Mann spüren die Einschränkungen, die die Erkrankung mit sich bringt, bereits deutlich. Ohne Behandlung würde sie nach und nach mehr Hilfe im Alltag benötigen und schon bald vieles vergessen haben. Beide hoffen nun darauf, dass die Therapie das Fortschreiten der Erkrankung so weit verlangsamen kann, dass sie noch eine gute gemeinsame Zeit haben – und im Idealfall Zeit gewinnen, bis weitere Behandlungsalternativen zur Verfügung stehen. Irmela P. ist die erste Patientin in Bayreuth, die das neue Medikament erhält. Alle 14 Tage kommt sie derzeit für die Behandlung aus Nürnberg in die Klinik Hohe Warte.

Prof. Oschmann engagiert sich stark in der Alzheimerforschung; seine Klinik beteiligt sich seit 10 Jahren regelmäßig an aktuellen Medikamentenstudien. Er kennt und begleitet Irmela P. schon lange. „Das Ehepaar hat auf die Zulassung des Medikaments gewartet, und wir haben uns sehr dafür eingesetzt, es so schnell wie möglich bei uns in der Klinik verfügbar zu haben“, sagt er.

Warum es dennoch keine Heilung ist? „Die Beta-Amyloid-Ablagerungen sind nur ein Aspekt der Alzheimer-Erkrankung“, erklärt der Neurologe. Sie begünstigen wiederum die Bildung eines weiteren Proteins im Gehirn, das die Erkrankung vorantreibt: Tau. Tau ist grundsätzlich in den Nervenzellen vorhanden, verändert und vermehrt sich jedoch im Krankheitsverlauf zunehmend. Das führt dazu, dass Nervenzellen ihre Struktur verlieren und nach und nach absterben. „Ist dieser Prozess erst einmal angelaufen, lässt er sich nach dem aktuellen Wissensstand auch mit dem neuen Medikament nicht mehr aufhalten.“

Bei Verdacht auf Alzheimer frühzeitig zum Arzt

Wirksam ist das Medikament daher nur in einem sehr frühen Stadium. „Je früher die Therapie ansetzt, desto größer ist die zu erwartende Wirkung“, sagt Prof. Oschmann. „Studien haben gezeigt, dass das Medikament in der Lage ist, in einem sehr frühen Stadium diese Ablagerungen vollständig aus dem Gehirn zu entfernen. Patientinnen und Patienten gewinnen damit im Durchschnitt etwa sechs Monate.“ Wenn die Voraussetzungen günstig sind und die Therapie bereits bei minimalen Störungen beginnt, könne das Fortschreiten der Erkrankung wahrscheinlich mehrere Jahre hinausgezögert werden. Zeit, die auch der Forschung zugutekommt – um weitere Therapieoptionen zu entwickeln.

Deshalb möchte er Mut machen, schon bei ersten Anzeichen medizinischen Rat einzuholen und frühzeitig abklären zu lassen, ob Gedächtnislücken tatsächlich auf eine Alzheimer-Erkrankung hinweisen. Dies auch, da nach eigenen Daten nur jeder Vierte, der sich in der Klinik vorstellt an einer Alzheimer-Erkrankung leidet. Sein Appell:

„Scheuen Sie sich nicht vor dem Arztbesuch. Sollte es sich um eine Alzheimer-Erkrankung handeln, haben wir mit dem neuen Medikament erstmals die Chance, Ihnen Zeit zu verschaffen. Und sollte sich herausstellen, dass die Sorgen unbegründet waren: umso besser. Sie können nur gewinnen.“

Umfassende Diagnostik

Er weiß, dass damit künftig deutlich mehr Patientinnen und Patienten eine umfassende Diagnostik benötigen werden. „Wir stehen nun vor der Herausforderung, Menschen bereits in einem frühen Stadium fachgerecht zu diagnostizieren, um herauszufinden, ob sie für eine Behandlung infrage kommen.“ Die Klinikum Bayreuth GmbH ist dafür gut aufgestellt. Die Klinik für Neurologie arbeitet eng mit der Klinik für Nuklearmedizin unter Leitung von Prof. Stefan Förster zusammen. „Im PET-CT lassen sich Ablagerungen im Gehirn bereits deutlich darstellen – lange bevor für die Betroffenen Einschränkungen spürbar werden“, erklärt Oschmann. Und das sei der ideale Zeitpunkt für den Therapiebeginn.

Der Zeitpunkt ist für Irmela P. nicht ideal. Das weiß sie. Dennoch war es für sie und ihren Mann keine Frage, die Therapie zu beginnen – auch wenn mögliche Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen sind. Deren Auftreten wird in der Klinik engmaschig überwacht. „Wir wissen, welches Schicksal uns ohne Behandlung bevorsteht. Jede Möglichkeit, dies hinauszuzögern, ist ein Gewinn“, sagt ihr Mann Johann P..

Der Faktor Zeit ist aus Sicht von Prof. Oschmann auf beiden Seiten entscheidend: „Das neue Medikament ist nicht nur eine Chance für die Betroffenen, es ist auch ein Türöffner für die Forschung.“ Die Entwicklung weiterer Wirkstoffe gewinne dadurch an Dynamik. Mit Lecanemab ist ein wesentlicher Baustein gefunden. Nur wenige Wochen nach seiner Zulassung folgte bereits ein weiteres Medikament mit dem Wirkstoff Donanemab, das in ähnlicher Weise wirkt. „Auf dieser Basis geht die Forschung jetzt weiter, und ich bin zuversichtlich, dass wir schon bald weitere Alternativen zur Behandlung haben werden“, sagt Oschmann. Eine ähnliche Entwicklung habe er bereits vor etwa 20 Jahren bei der Behandlung der Multiplen Sklerose erlebt. „Als der erste Durchbruch gelungen war, wurden schnell weitere Präparate entwickelt. Heute können wir die Erkrankung zwar nicht heilen, aber ihren Verlauf nahezu vollständig zum Stillstand bringen. Für die Alzheimertherapie hoffe ich auf eine vergleichbare Entwicklung.“

Für welche Patientinnen und Patienten kommt eine Behandlung in Frage:

- Diagnostizierte Alzheimer-Erkrankung im Frühstadium

- Keine Einnahme von Blutverdünnern, wie z.B. Marcumar, Apixaban

- Keine genetischen Dispositionen, die das Risiko schwerer Nebenwirkungen wie Hirnblutungen erhöhen.

Hintergrund: Was ist Alzheimer?

Die Alzheimer-Erkrankung ist die häufigste, aber bei weitem nicht die einzige Erkrankung, die zu einer Demenz führen kann. Sie entsteht, wenn Nervenzellen im Gehirn langsam zugrunde gehen und die Verbindung zueinander verlieren. Dadurch verschlechtern sich Gedächtnis, Denken und Orientierung. Warum diese Veränderungen auftreten, ist bisher nicht vollständig geklärt. Man weiß aber, dass Alter, genetische Veranlagung und Vorerkrankungen wie Durchblutungsstörungen, Bluthochdruck oder Diabetes, aber auch Bewegungsmangel und Rauchen das Risiko erhöhen können.

Im Gehirn der Betroffenen lagern sich dabei zwei Eiweiße ab:

- Beta-Amyloid: Das Eiweiß sammelt sich zwischen den Nervenzellen und stört deren Kommunikation. Die Verbindung geht verloren.

- TAU-Protein: TAU ist grundsätzlich in den Nervenzellen vorhanden, verändert und vermehrt sich aber durch die Erkrankung. Das führt dazu, dass die Nervenzellen ihre Struktur verlieren und nach und nach absterben.

Die Erkrankung entwickelt sich schleichend über viele Jahre. Erste Anzeichen sind Gedächtnislücken, Verwirrtheit und Orientierungsschwierigkeiten. Im Verlauf werden auch Sprache, Denken und Alltagsfähigkeiten beeinträchtigt.